Inhalt

Historische Texte zur ursprünglichen Einweihung der Synagoge im Jahr 1931. Sie geben auch Auskunft über die Beterschaft der Synagoge. Die Überschriften wurden nachträglich hinzugefügt. Die Texte jedoch unverändert übernommen.

Eine neue Münchener Synagoge

Aus: Das Jüdische Echo, Nummer 36, 4. September 1931

Wenn am Samstag, dem 5. September, in einer Notzeit ohnegleichen die Tore einer neuen Synagoge, eines schönen und würdigen Gotteshauses sich öffnen für viele unter uns, denen es bisher versagt war, ihren Gottesdienst in einer angemessenen Umgebung abzuhalten, so darf dieses Ereignis mit besonders herzlicher Freude begrüßt werden — ist es doch Ausdruck eines jüdischen Lebenswillens und einer jüdischen Lebenskraft, die selbst unter widrigsten Verhältnissen sich die Bedingungen schafft, die das jüdische Leben braucht, um voll und ganz zu sein und die allein ein Aufblühen und Gedeihen gewährleisten.

Dass dieses neue Haus nicht von der Israelitischen Kultusgemeinde München — obwohl mit ihrer tatkräftigen Hilfe — sondern von zwei Vereinen gebaut wurde, die trotz großer Autorität in ihrem Kreise nicht die Möglichkeit zwangsmäßiger Einhebung von Geldern haben, dass es also seine Entstehung zum größten Teil freiwilligen Beiträgen verdankt, muss mit restloser Bewunderung erfüllen. Und es muss gleicherweise höchste Bewunderung erregen, zu sehen und zu hören, mit welch innerem Anteil und mit welcher Liebe alle Angehörigen der ostjüdischen Gemeinschaft das Planen, Werden und Wachsen, die Fertigstellung und die Ausschmückung des neuen Hauses verfolgt haben.

Diese Synagoge wird nicht leer stehen. In ihr werden die Beter wirklich zu Hause sein, am Werktag wie am Sabbath und am Feiertag. Und in ihr, so darf man hoffen, wird auch eine neue Jugend heranwachsen, die durch sie in einer fremden, gehässigen und selbst da dem Judentum abträglichen Umwelt, wo sie ihm nicht direkt feindlich gegenübersteht, stärker an jüdische Religion, an jüdische Lehre und Sitte, an jüdisches Leben schlechthin gebunden und geknüpft wird.

Die neue Synagoge ist Ausdruck auch neuer Tatsachen im Gesamtbild der Israelitischen Kultusgemeinde München. Sie tritt würdig den hier bereits vorhandenen jüdischen Gotteshäusern an die Seite und sie ist damit ein Sinnbild der endgültigen Anerkennung der Gleichberechtigung unserer ostjüdischen Brüder und ihrer aktiven Mitwirkung an der Ausgestaltung und Pflege des jüdischen Lebens innerhalb der Kultusgemeinde.

So seien die Erbauer der neuen Synagoge, die Synagogenvereine Linath-Hazedek und Agudath-Achim, von ganzem Herzen beglückwünscht und ihr Werk begrüßt als ein Zeichen jüdischer Lebenskraft in schwerster Zeit, als ein Zeichen des jüdischen Willens zur jüdischen Zukunft und als ein Zeichen des Fortschritts der ganzen jüdischen Gemeinde in München.

Die ostjüdische Gemeinschaft

Dieses freudige Ereignis gibt uns Veranlassung, über Wesen und Werden der hiesigen ostjüdischen Gemeinde einige Erwägungen anzustellen.

Die meisten Ostjuden Münchens sind etwa um das Jahr 1900 bis 1910 ausgewandert. Not und Elend hatten sie aus ihrem Mutterlande vertrieben und sie gezwungen, in westlichen Ländern eine neue Heimat zu suchen. Der Osten war stets das Reservoir des Judentums gewesen und hatte durch die aus ihm erfolgten Wanderungen zur Erhaltung und Festigung jüdischer Überlieferungen beigetragen. Auch die Ostjuden Münchens brachten das alte Erbteil, die jüdische Tradition.

Das Zusammengehörigkeitsgefühl dieser Juden verband sie auch in dem neuen Milieu zu einer geschlossenen Gruppe. Ihr Judentum war ein Kampf um die Erhaltung der volkshaften Einheit und ein Ringen mit Gott. Weniger war es die Abneigung der einheimischen Juden, als vielmehr das Verlangen nach eigenen, wesensgleichen Formen des Zusammenlebens, das die Ostjuden beherrschte und sie von der bodenständigen Religionsgemeinde absonderte.

So gründeten sie im Laufe der Zeit mehrere Betvereine wie „Linath Hazedek“ (Gründungsjahr 1895), „Agudas Achim“, „Schomre Schabboth“, „Beth Jakob“ (vormals „Yenidze“), „Machsike Hadath“, die sich vor kurzem zu einem Synagogenverband zusammengeschlossen haben. Zur Pflege der Wohltätigkeit entstanden die Vereine „Dorsche Tow“, „Bikur Choulim“, „Jüd. Frauenverein“ usw. Die fromme Erziehung der Jugend übernahm die „Talmud-Thora“-Schule. Erinnert sei außerdem an die verschiedenen Kulturvereine wie „Bne Jehuda“, „Arbeitsgemeinschaft“, „Perez“, „Kedem“ usw.

Das Eigenartige an der ostjüdischen Bewegung in München war der Umstand, dass das jüdische Bewusstsein sich nicht mit rein religiösen Handlungen begnügte, sondern darüber hinaus ein Sich-aus-Leben innerhalb des kleinen, geschlossenen, ostjüdischen Kreises erstrebte. Die ostjüdische „Gaß“ war in allen lebendig, und das verband die Ostjuden zu einer kulturell eindeutig bestimmten Gesellschaftsschicht.

Aus diesem Gemeinschaftsleben heraus entstand eine wichtige Organisation: der „Gesamtausschuss der Ostjuden“. Dieser Verband regelt, kurz gesagt, alles. Mit den verschiedensten Anliegen wird er aufgesucht. Auf zwei Gebieten hat er besonders fruchtbar gewirkt: im Unterstützungs- und Schiedsgerichtswesen.

Viele Arme und Kranke werden laufend unterstützt, vielen Notleidenden wird zu einer Existenz verholfen. Auf diesem caritativen Gebiet ist Unglaubliches geleistet worden. Nicht minder wichtig ist das Schiedsgerichtswesen. Jeglicher Zwist innerhalb der ostjüdischen Kolonie wird möglichst im eigenen Hause ausgetragen, in den seltensten Fällen wird das ordentliche Gericht angerufen. Das Moment der eigenen, dem besonderen Rechtsempfinden angepassten Gerichtsbarkeit ist ein eklatantes Faktum gesellschaftlicher Bindung. Der Soziologe hätte wahrscheinlich mit dem ostjüdischen Kreis ein äußerst interessantes Arbeitsfeld.

Dieser „Gesamtausschuss der Ostjuden“ ist die eigentliche Repräsentanz der Münchener Ostjuden. Es war nicht leicht, die verschiedenen, teilweise einander entgegenstrebenden Kräfte auf einen Nenner zu bringen. Nicht zuletzt waren es die politischen Verhältnisse während und nach der Revolution, die diesen Verband zu einer Lebensnotwendigkeit machten. Es galt, sich zu behaupten und die vielen, erdrückenden Angriffe abzuwehren.

Und dieser Gesamtausschuss hat sich dieser Aufgabe gewachsen gezeigt und sich glänzend bewährt. Er vereinigte sämtliche ostjüdischen Vereine zu einem einzigen Verband. Durch diesen engen Zusammenschluss wurden die politischen Kräfte der Ostjuden gefestigt und gesteigert. Das Gefühl der Stärke beherrschte die Ostjuden immer mehr, und das Bewusstsein ihrer entrechteten Stellung innerhalb der Kultusgemeinde gab ihnen im Verfolg ihrer Ziele die nötige Stoßkraft.

Es ist bekannt, dass die jüdischen Gemeinden in Deutschland den Ostjuden durchaus nicht gewogen waren. Man hörte nur zu oft die Anklagen der Einheimischen gegen die Ausländer und befürchtete durch die Aufnahme der Fremden eine Untergrabung des eigenen Ansehens.

Die Erfahrung lehrte aber, dass die Ostjuden nicht das waren, was die Antisemiten aus ihnen machten. Man erkannte mit der Zeit ihre Werte und ihre Fähigkeiten. Nach jahrelangem Kampf und zäher Arbeit ist es schließlich dem „Gesamtausschuss der Ostjuden“ gelungen, die Anerkennung der Mitgliederrechte der Ostjuden in der Israelitischen Kultusgemeinde in München zu erringen.

Die Ostjuden haben es durchgesetzt, dass zwei ostjüdischen Delegierten in der Gemeindevertretung Sitz und Stimme eingeräumt wurden. Leider finden sich in den Gemeindestatuten noch Formulierungen, die eine Wahl von Ostjuden in den Gemeindevorstand unmöglich machen. Künftigen politischen Auseinandersetzungen wird es vorbehalten bleiben, auch noch diesen undemokratischen und unsozialen Passus zu eliminieren und die unterschiedslose Behandlung aller Juden, gleich welchen Heimatlandes, durchzusetzen, um auch damit das einheitliche Verbundensein des Gesamtjudentums zu dokumentieren.

Die zionistische Fraktion hat sich stets mit Eifer für die Rechte der Ostjuden eingesetzt. Es muss konstatiert werden, dass die Israelitische Kultusgemeinde dem Gesamtausschuss fördernd und wohlwollend gegenübersteht. Für Wohltätigkeitszwecke werden laufend größere Beträge zur Verfügung gestellt; auch zum Bau der neuen Synagoge hat die Kultusgemeinde einen größeren Zuschuss gewährt und eine teilweise Bürgschaft übernommen.

Der Bau dieser ostjüdischen Synagoge war unbedingt notwendig geworden. Der frühere Betsaal in der Reichenbachstraße hätte wohl einer Kegelbahn Raum geboten, war aber für religiöse Zwecke unmöglich und geradezu entehrend.

Die Synagoge

Die ostjüdische Gruppe wollte sogar noch mehr als eine Synagoge. Sie beabsichtigte gleichzeitig Vereinsräume, Säle für jüdische Veranstaltungen usw. bauen zu lassen. Das ostjüdische Leben sollte organisiert und aktiviert werden, die Jugend sollte erfasst und jüdisch erzogen werden. Leider scheiterten alle diese Pläne an der finanziellen Undurchführbarkeit. Vielleicht wird in einer späteren, besseren Zeit das Versäumte nachgeholt und das in der Reichenbachstraße 27 stehende Vorderhaus für die erwähnten Zwecke umgebaut werden.

Den spärlichen Mitteln ist es auch zuzuschreiben, dass kein günstigerer Platz für das Bethaus gewählt werden konnte. Die Lage ist durchaus nicht vorteilhaft und muss bedauerlicherweise als schlecht bezeichnet werden. Trotz alledem muss man sich mit dem Vorhandenen begnügen und sich freuen, dass wenigstens der Bau eines schönen Gotteshauses möglich gemacht wurde.

Die ganze ostjüdische Kolonie von etwa 2300 Seelen (etwa 500 Familien) hat das Werden des Hauses mit innerer Anteilnahme verfolgt. Einige Familien haben bedeutende Beträge und beträchtliche Zeit geopfert, alle haben zum Gelingen des Werkes beigetragen. Diese Tatsache legt beredtes Zeugnis ab von einem besonders ausgeprägten Gemeinschaftssinn. Neben den Aufwendungen für wohltätige Zwecke hat diese Gemeinschaft, deren finanzielle Kräfte äußerst bescheiden sind, außerdem die Mittel aufgebracht, um einem höheren Bedürfnis Geltung zu verschaffen.

Die neue Synagoge, gegründet von den beiden Betvereinen „Linath Hazedek“ und „Agudas Achim“, wird die Ostjuden in einem würdigen Hause zum gemeinsamen Gottesdienst vereinen. Die hohe jüdische Tradition, die seelische Verbundenheit mit dem Schöpfer alles Lebens, erstrahlt in einem neuen, schönen Glanze.

Die Synagoge wird aber noch mehr zu sein haben als ein Raum kollektiver Kulthandlungen. Ihr wahrer Sinn wird nicht nur erfüllt in der Inbrunst des Betens, sondern auch in dem gottgefälligen Handeln der Menschen untereinander. Das neue Bethaus soll das Wort Gottes künden und das Tun der Menschen läutern. Wie es Martin Buber so schön formuliert hat, verwirklicht sich wahre jüdische Religiosität nicht nur im Gebet, sondern auch im alltäglichen Verkehr von Mensch zu Mensch.

Wenn die Schechina neben der feierlichen Andacht Güte, Liebe, Wohltätigkeitssinn in die Herzen der Beter versenken wird, dann wird das neue Gotteshaus auch dem höchsten ethischen Prinzip dienen: der Erneuerung des Menschentums.

In dieser Hoffnung und in diesem Sinne sei die neue „Reichenbach-Schule“ begrüßt und beglückwünscht.

Dr. Emanuel Horn

Die Gestaltung der Synagoge

Die baukünstlerische Gestaltung der Synagoge ist das Werk des Herrn Architekten Gustav Meyerstein (München). Bereits vor Jahren hat er, der sich schon in seinen Studienjahren mit dem Sonderproblem des jüdischen Kultbaus eifrig befasst hatte, ein Projekt zur Errichtung eines umfänglicheren Neubaus ausgearbeitet, das zu verwirklichen die Ungunst der Zeit nicht gestattete. Diese Vorarbeit befähigte ihn insbesondere, die jetzt gestellte Aufgabe, die wegen der gegebenen Raumbeschränkung große technische Schwierigkeiten bereitete, in jeder Hinsicht vollauf zu lösen.

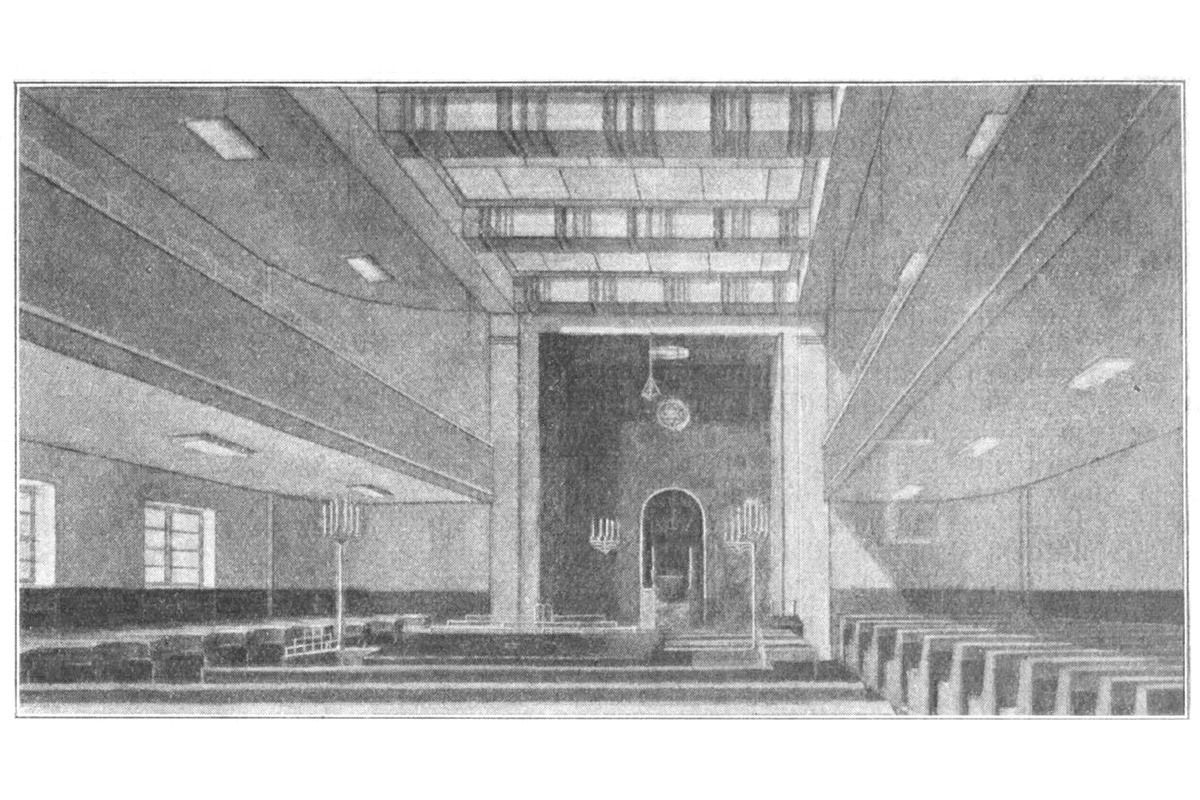

Der große Betraum, zu dem man durch eine kleine Vorhalle gelangt, wirkt schon beim Betreten durch die beherrschende Lichtführung. Dem Betrachter bietet sich sofort ein Überblick über die Männerabteilung, zu der drei Stufen hinabführen, um dem Psalmworte Genüge zu tun: „Aus den Tiefen ruf’ ich Dich!“ Der Blick wird gefesselt von der in sattem Gelb strahlenden Marmorverkleidung (aus veronesischem Nembro giallo) der großen Nische, die den Aron-ha-Kodesch in sich birgt.

Der türkisblaue Ton der Wände steht hierzu in einem angenehmen Farbkontrast, der durch die cremefarbene Decke und die gleichgetönte, weit hereinragende Brüstung der Frauenempore überbrückt wird. Durch das cremefarbene Opaleszenzglas des mächtigen Oberlichts dringt tagsüber gleichmäßige Helle ein, die besonders dem Mittelfeld des Männerraums mit dem Almemor, der Ostnische und den Frauenemporen zugute kommt.

An den Abenden sorgen Lichtquellen in Mattglaskugeln und mächtige, auch dekorativ gut wirkende Lichtsäulen für ausreichende Beleuchtung. So wird, unterstützt durch Messingverzierungen am Aron-ha-Kodesch und Almemor, eine goldene Lichtfülle im Raume lagern, die von dem warmen Braun des eigens für diesen Raum vom Architekten entworfenen Gestühls aufgenommen wird.

Einen besonderen Schmuck erhält der Saal durch die in wirksamen, zarten Farben gehaltenen Glasfenster, die nach den Entwürfen des Herrn Meyerstein geschaffen und von einigen Damen der Synagoge gestiftet worden sind. In einer geschickten, durchaus unserem Kunstempfinden entsprechenden Art sind in diesen Kunstverglasungen an den fünf Fenstern des Untergeschosses, an vier Durchbrüchen der Westwand der Empore und im Rondo der Ostnische jüdische Symbole zur Darstellung gelangt. So wird in einer unaufdringlichen Weise die Weihe des Orts unterstrichen.

Durch die auf schwarzgrundigem Marmorsockel in pompejanischem Rot leuchtende Vorhalle gelangt man auch in die Werktagssynagoge, die in ihrem hellen, auf Gelb, Rot und Grau getönten Farbklang sehr freundlich wirkt.

Die in den Durchgang zum Hof führende Fassade ist mit ihren Blenden, in denen die Fenster sitzen, gut gegliedert und lässt durch ihre helle Tönung die Farbmotive des Innern anklingen.

Mit dieser künstlerisch wie technisch vollauf gelungenen Leistung hat Gustav Meyerstein München um eine beachtliche Synagoge bereichert und seine Eignung gerade auf dem Gebiete des jüdischen Kultbaus erwiesen. Es ist nur zu wünschen, dass ihm auch einmal Gelegenheit geboten wird, aus dem Vollen schöpfend die Leistung zu erstellen, die nach dieser Probe von ihm erwartet werden darf.

T. H.

Zahlen, Daten, Fakten

Einige zahlenmäßige Angaben mögen den vorstehenden Artikel ergänzen. Die dreischiffige Synagoge ist (mit der Nische des Aron-ha-Kodesch) 27 m lang, 14 m breit, die Höhe beträgt 8 m. Sie enthält in drei Bankreihen ca. 330 Herrenplätze, auf der Empore in drei Reihen an den Seiten und in sechs Reihen an der Rückwand ca. 220 Frauenplätze.

Die Empore ist in einer besonders interessanten freiaufliegenden, weitgespannten Eisenbetonrahmenkonstruktion ausgeführt; ihre ganze Last ruht auf nur zwei Säulen.

Der kleine Betsaal enthält ca. 30 Plätze. Der 300 qm große Hof bietet für die Feiertage einen genügend großen, von der Straße und der Einsicht abgeschlossenen Raum; in die Hofrückwand, an der der Kaiblmühlbach vorbeifließt, wurde ein Fenster eingebrochen, damit man von dort aus Taschlich machen kann.

Der neue Betsaal ist gemeinsames Werk einer Reihe von angesehenen Münchener Firmen. Die Gesamtbauleitung hatte Architekt Diplomingenieur Gustav Meyerstein inne, der ja auch die Pläne ausgearbeitet hat; die statischen Berechnungen lieferte Diplomingenieur Dr. Leopold Bergen. Die Ausführung des Eisenbetonbaus war der Firma Hochbau GmbH (Inhaber Regierungsbaumeister Josef Adler) übertragen.

Es wurden ferner geliefert:

- die Bauschreinerarbeiten von der Firma Michael Nunner,

- die Bauschlosserarbeiten von der Firma Alois Birner,

- der Dachstuhl von der Firma Leonhard Moll,

- die Bedachung von der Firma Münchener Bedachungs- und Blechindustrie,

- die Glasdächer von der Firma Bayerischer Glasdachbau, Inhaber Fritz Kuby,

- die Fenstereinfassungen von der Münchener Kunststeinfabrik,

- der Marmor für die Nische mit dem Aron-ha-Kodesch vom Zwieseler Steingeschäft,

- die Fliesenarbeiten von der Firma Julius Nassauer,

- die Asphaltierungen von der Firma Aufschläger’s Nachfolger,

- die Stuckarbeiten von der Firma Ludwig Leichmann,

- die Glasarbeiten von den Firmen Gebr. Seligmann und Oskar Böhm,

- die Malerarbeiten von der Firma M. Haller,

- das Parkett von der Firma E. Holzapfel,

- die elektrischen Einrichtungen von der Firma Ing. Rosenberg GmbH,

- die Beleuchtungskörper von der Firma T. Sufrin,

- Wasserinstallationen von der Firma Kleofaas und Knapp (Geschäftsführer Leo Sänger),

- die Heizung von der Firma Johannes Hag AG,

- die Kunstschlosserarbeiten von der Firma Josef Wolf,

- die Kunstverglasungen von der Firma Hofglasmalerei van Treeck,

- die Gesamtmöblierung von der Firma Mt. Ballin.

Die Kosten blieben mit 160.000 RM knapp unter dem Voranschlag von 163.000 RM.